ベルリン・フィルのトランペット

プログラム

- ヘンデル(1685-1759)

Georg Friedrich Handel

「水上の音楽」 第2組曲 ニ長調 HWV349

Wassermusik

第1曲 序曲 Ouverture

第2曲 ジーグ Gigue

第3曲 アリア Air

第4曲 ブーレ Bourree

第5曲 行進曲 March

ヘンデルの代表的な管弦楽曲のひとつ。

イギリス王ジョージ1世のテムズ川での舟遊びの際に演奏されたと伝えられている。

トランペットの輝かしい高音の魅力に満ちた華やかな音楽。 - モーツァルト(1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart

幻想曲 ニ短調 K.397

Fantasie d-moll K.397

モーツァルトの数少ない短調の作品のひとつ。

幻想的な開始、そして優しい夢見るような旋律、軽快なリズム、ドラマティックな表現が次々とあらわれる。

モーツァルトの特徴と魅力が凝縮された作品。(ピアノ・ソロ 森島英子) - トレッリ(1658-1709)

Giuseppe Torelli

トランペット・ソナタ ニ長調

Trumpet Sonata in D Major

第1楽章 アンダンテ Andante

第2楽章 アレグロ Allegro

第3楽章 グラーヴェ Grave

第4楽章 アレグロ Allegro

イタリア盛期バロック音楽の作曲家・ヴァイオリニスト。

「トランペット・ソナタ」のほか、「トランペット協奏曲」「クリスマス協奏曲」などで有名。 - ベートーヴェン(1770-1827)

Ludwig van Beethoven

ピアノ・ソナタ 第14番 嬰ハ短調 「月光」 作品27-2

Klaviersonate Nr.14 op.27 Nr.2 cis-moll “Quasi una Fantasia”

第1楽章 アダージョ・ソステヌート Adagio sostenute

第8番「悲愴」、第23番「熱情」とならんでベートーヴェンのピアノ・ソナタのなかで最も人気の高い作品。

「月光」は通称であり,本来の表題は「幻想曲風に」。(ピアノ・ソロ 森島英子) - ハイドン(1732-1809)

Franz Joseph Haydn

トランペット協奏曲 変ホ長調

Concerto per il Clarino

第1楽章 アレグロ Allegro

第2楽章 アンダンテ Andante

第3楽章 アレグロ Allegro

古今、トランペットのために書かれた作品の中で最も有名な作品。

ハイドンが長年にわたる友人アントン・ヴァイディンガーのために作曲。

ヴァイディンガーは、全ての音域で半音階を演奏できる有鍵トランペットの発明者。

なお、今日のバルブ式トランペットが登場するのは1830年代になってから。

休憩20分

- ベーメ(1870-1938)

Oskar BOhme

「愛の歌」 作品22-2

“Liebeslied” op.22-2

アンダンテ・コン・エスプレッシオーネで奏される美しい小品。

ベーメは、ドイツで生まれ、ドイツでトランペットと作曲を学んだ。

後にマリンスキー劇場(サンクト・ペテルスブルク)でソロ・トランペッターとして活躍。晩年はウラル地方の音楽大学で教鞭をとった。 - バーンスタイン(1918-1990)

Leonard Bernstein

「ウェスト・サイド物語」より「バルコニーのシーン」

West Side Story

ミュージカル「ウェスト・サイド物語」は、アメリカの作曲家・指揮者バーンスタインの代表作。

1957年初演。シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」に着想した作品で、ニューヨークを舞台に、白人とプエルトリコ移民の2つの非行グループの抗争の狭間に揺れる若い男女が主人公。

1961年には映画化された。 - リスト(1811-1886)

Franz Liszt

「リゴレット・パラフレーズ」

“Rigoletto Paraphrase”

リストは、超絶的な技巧をもった当時最高のピアニストであり、「ピアノの魔術師」と呼ばれた。

作曲家としては、「超絶技巧練習曲」「ハンガリー狂詩曲」などのほか、交響詩を創始し(「レ・プレリュード(前奏曲)」が有名)、ワーグナーらとともに「新ドイツ楽派」の旗手であった。

「リゴレット・パラフレーズ」は、ヴェルディ(1813-1901)中期の傑作歌劇「リゴレット」の第3幕の四重唱の後半部をもとにしたピアノ曲。(ピアノ・ソロ 森島英子) - ガーシュウィン(1898-1937) / 編曲ドクシッツァー

George Gershwin / Dokshitzer

「ラプソディ・イン・ブルー」

Rhapsody in Blue

アメリカのクラシック音楽の代表格。1924年、ニューヨークで初演。

ヨーロッパのクラシック音楽とアメリカのジャズを融合させたシンフォニック・ジャズとして高く評価され、ラヴェルなどにも影響を与えた。

本来は、ピアノと小編成のジャズ・バンドのための作品。

当時、ガーシュウィンは管弦楽法に通じていなかったため、オーケストレーションは、組曲「大峡谷」で有名なグローフェ(1892-1972)によって行われた。

なお、今日は大編成の管弦楽によって演奏されることが多いが、この版もグローフェによってオーケストレーションし直されたもの。

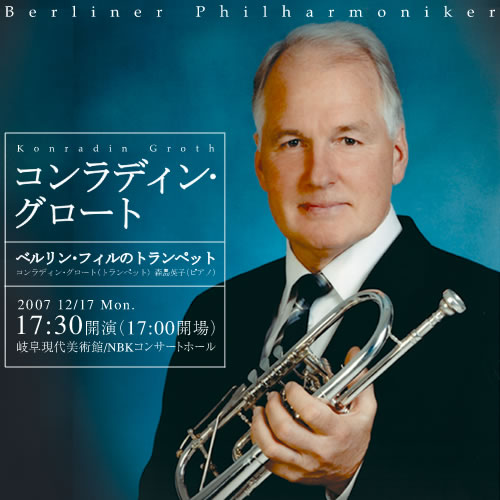

プロフィール

コンラディン・グロート

トランペット

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の元ソロ・主席トランペット奏者。音楽監督ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)、同クラウディオ・アバド(1933-)のもと、1968年から1998年まで30年の長きにわたって活躍した。また、オーケストラ奏者としての活動にとどまらず、ソリスト・室内楽奏者としても世界中で活躍。それらは多くの録音や映像によって記録されている。1998年からはベルリン芸術大学の教授として後進の指導にあたっているが、そのすばらしい音楽経験を生かし、国際的なマスタークラスを、たとえば2006年はスペイン・中国・ブラジルで開講した。呼吸法、吹奏法、運舌法および運指法に関する練習曲は、世界各国で出版され、オーケストラ団員や音楽大学学生たちに広く活用されている。

森島英子

ピアノ

東京藝術大学音楽学部ピアノ科卒業。中山靖子教授にピアノ独奏、中山悌一教授にピアノ伴奏を師事。1982年度文化庁派遣芸術家在外研修員として、シュトゥットゥガルト音楽大学に留学、コンラート・リヒター教授のもとで、リート科を修了。東京藝術大学在学中より、伴奏ピアニストとして演奏活動を開始。現在、その第一人者として、市原多朗・佐藤しのぶをはじめ、多くの声楽家と共演。オペラの分野でも、日本有数のコレペティトールおよびチェンバリストとして活躍。1991年、モーツァルト没後200年には、年間80回にも及ぶオペラ公演に携わった。また、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、NHK交響楽団の首席奏者をはじめとする各国のアーティストとデュオ・トリオ等を共演。現在、N響室内合奏団のチェンバリストも務める。2007年、「ラ・ボエーム」で指揮者としてもデビューした。1994年度新日鐵音楽賞特別賞受賞。東京藝術大学、沖縄県立芸術大学、東京音楽大学講師。